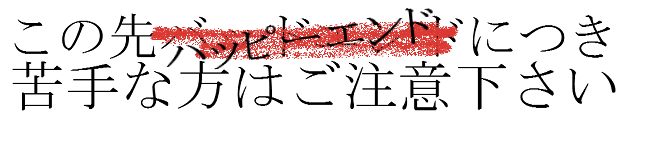

2012年2月1日水曜日。 今日の天気、霧。ちなみに昨日の天気も霧。たぶん明日の天気も霧。ここ最近テレビや新聞では天気予報のコーナーに「今日の霧情報」なんて項目も出来てたっけな。霧の濃さなんてどうでもいいだろうに。ちっとも晴れない霧の中を歩くのも、ここの住人は慣れてきたっていうのにさ。ああ、なんかガスマスクみたいなのつけてキチガイじみたこと叫んでる奴とかいるけど。まあそんなのどうだっていいことなんだ。今日は仕事も休みだし、家でゆっくり過ごそうと思ってた。外の天気なんて知ったこっちゃない。けれど昼過ぎ頃に、玄関のチャイムが鳴る。扉を開けるとそこに立っていたのは僕よりずっと年下の女子高生。しかし女子高生であることを主張するための制服は着てない。私服姿で、両手で大事そうに四角い箱を持っている。僕はしばらくドアを開けっ放しにしながら彼女の顔を見つめた。女の子はドアが開いたことに気づいてるくせに、なんにも言わず僕の足元だけをじっと睨んでいる。 「……ちゃん?」 「…こんにちは」 やっとその挨拶を口にした彼女は、もじもじとさらに俯いて、箱の上面についた取っ手をぎゅっと握り直した。よくある、ケーキやお菓子の入っていそうな箱だ。何かのお土産だろうか。彼女はよくそういう、お土産だとか、余ったおかずだとか、持ってきてくれる優しい子だけど。首に巻いてあるマフラーを見たとき、あ、と思って慌てて「寒いでしょ。中入っていいよ」と促す。ぺこりと小さく頭を下げて一歩彼女が足を動かしたとき、そういえば部屋の中が人を呼べるほどの綺麗さじゃないことを思い出し、「ちょっと玄関で待ってて」と指示する。彼女は文句を言うわけでもなく、はいと返事をするわけでもなく、こくりと首を動かして了承の意を示すと、その場で突っ立ったまま大人しく待ってくれる。掃除とも言えない程度の簡単な片付けを済ませて僕が玄関に戻ったとき、数分前と全く変わらない様子でそこに立っていた。 「今日はどうしたの?学校は?」 そう尋ねておいて、「まあ、サボったんだろうけど」と内心勝手に答えを決めつけていた。黙りこんでなかなか口を開かないところを見るに、僕の推理は当たっている。ここ最近、彼女が学校をサボる回数が増えていることに、そりゃあ僕だって気づいていたし。学生っていうのもいい御身分だなあ。僕なんかちょっと仕事サボっただけでうるさいおじさんが――まあ今はべつにそうガミガミ言われないんだけど。 「あんまり学校、行きたくないんです」 彼女がカーペットの上に正座して、俯いたままにそう呟く。僕はわざと神妙な表情を貼り付けて、彼女と向かい合ったところに座る。これから真剣な話が始まるだろうから、真剣に聞く姿勢に入った、という感じに。「最近お友達と上手くいってないみたいだもんねぇ…」心配するようにしんみりとした声でそう呟いたら、彼女がぐっと唇を噛んだのが分かった。 「…、それは…」 「あー、ごめん。ほら、あんなに仲良かったのに、堂島さんの甥っ子くん達と最近一緒にいるとこ見ないからさ」 一ヶ月くらい前から、彼らがおもしろいくらいギクシャクし始めたのを僕は知っている。菜々子ちゃんがいなくなってから。生田目がいなくなってから。彼らの探偵ごっこが終わってしまった日から。それまでの日々が嘘みたいに、彼らが暗い顔をしているのを、知ってる。無理矢理に笑ってるみたいな会話、目と目を合わせない会話、逃げるみたいに走って家まで帰る彼らたち。そんなのを見ていれば、誰だって気づく。笑っちゃうくらいおもしろいけど。 「…つらいんです。あんなに大好きだったみんなと、話すのが。一緒にいるのが、つらい」 「そうなの?」 「ねえ、足立さん。この霧って、もう晴れないのかな」 「この町の霧?…どうだろうね。原因は分からないらしいけど」 「霧がジュネスから流れてくるっていう噂、聞いたことありますか?毒ガス、なんて言ってる人もいるし」 「あー…はいはい、あれね。なんかそんなこと叫んでるおっさんとか、噂してるおばちゃんいるよね」 「そのせいで、花村くん、ひどいこと言われてるんですよ」 ああ、ジュネスの息子だもんな。店のことで前からいろいろ地元の人間に言われてるみたいだったけど、どうやら最近エスカレートしてるみたいだ。へえ、かわいそうに。とか、そのまま口にしたらすっごく興味が無いことがバレてしまいそうだったので、うん、と相槌を打ち、続きを促すだけに留める。ちゃんは震える唇で、さらに言葉を続けた。 「瀬多くんだって、来月には帰っちゃうから…。みんな不安で、どうしようもないのに、一番頼れる人が遠くに行っちゃうって、みんな…」 「自分だけ逃げられてズルイ、って?」 口を挟んだら、ちゃんが驚いて目を丸くした。だけどすぐにまた俯いて、膝の上に置いた拳をぎゅっと固く握る。「そういう、わけじゃ…」ない、なんて言わなかった。続きは言わずに、黙りこむ。そりゃあ、僕も同じ立場だったら思うもの。みんなで生田目を落としておいて自分だけ逃げるなんてずるいってさ。(あの日、みんなで生田目の病室行ってさ、馬鹿みたいに暗い顔で戻ってきた君達の顔、鏡で見せてあげたかったよ)(僕だけはその理由を知ってる) 「…やっぱり、間違ってたのかな」 泣きそうな声で彼女が呟いたとき、僕は小さく笑ってしまいそうになった。それでも、堪える。間違った選択肢だと、今更後悔したって遅いんだよ。こうならない方法を選べばよかった、なんて。ちらりと窓の向こうを見やると、景色なんてまるで無い、ただの霧が広がっている。もやもやしたその霧は、この町に住むすべてのひとの視界を妨げる。この町の、都合の悪いことすべてを、覆ってる。 「じゃあさあ、もう仲良くするのやめたらいいんじゃない?」 「…え?」 「ジュネスの花村くんとも、堂島さんとこの瀬多くんともさ。つらい思いしてまで一緒にいることないじゃない。お互い苦しいだけだと思うよ」 窓をぼんやり見つめながら、僕が呟く。彼女がこちらを呆然と見ているのに気づきながら、口を動かすのをやめない。「ジュネスの彼と仲良いってだけで、君まで周りに変な目で見られたら、僕も悲しいし、たぶん花村くん本人も悲しいよね」だいたい、あの花村って子さ、君に馴れ馴れしくってあんまり僕好きじゃなかったな。口にできない部分は心のなかだけで吐き出しておいた。まあ口にしてやってもいいんだけど。 「瀬多くんもさ、可愛がってた菜々子ちゃんがあんな目に遭って…いろいろと精神的にショックだったと思うんだよね。この町にいたら、彼にはそれこそ毒なんだよ。いろんなことがあったから。逃げ出したくなるのもしょうがないっていうか」 さも「これはこれでいい結末だったんだよ」感を出しながら、僕はゆっくりとちゃんのほうへ向き直る。(あんなに頑張って探偵ごっこしてたのに、犯人は間違えるわ、罪のない女の子は死ぬわ、殺人は起こすわ、仲間たちと心がバラバラになるわ、盛大なバッドエンドだろうけど。)彼女は僕を相変わらず呆然と見つめながら、口を半開きにして、黙っていた。何か考えているのか、それとも頭が真っ白になっているのか。解らないけど、僕の視界にふと、彼女が持ってきた例の箱が目に入ったので、「そういえば」と話を勝手に変えてやった。 「僕の家に来たのって、なんか用事あったんじゃないの?ただ学校サボって暇で来ただけ?…まあそれはそれでいいんだけどさ」 「え…あ、その…」 慌てて、放置してあった箱をテーブルの上にのせて、僕の予想してなかった言葉が彼女の口から飛び出す。「今日、ですよね?」何のことを言われたのか分からなくて、首をかしげる。今日の日付は、2月の1日。携帯の日付を確認して、ふむ、と唸った。「足立さんの、誕生日って」 「…あー、すっごい忘れてた」 「えっ」 「ど忘れっていうか…日付見てもパッと思い出せなかったよ」 「そんな、自分の誕生日なのに」 「あはは。いや、僕もう子供じゃないからさ…誕生日祝う習慣とか全然ないし」 言ってから、彼女が少し悲しそうな目をしたのに気づいてはたと口を覆う。ああもしかして。その箱の中身って。以前、他愛のない話の中で誕生日をちらっと口にしただけなのに。そりゃあ覚えやすい数字の並びだと思うけど、彼女は2月1日を、重要な日付だと思ってくれたのか。僕のために。(僕のためだけに) 「勝手にすみません…でも、どうしても、お祝いしたくって。ケーキ、ちっちゃいですけど」 「…え、ここらへんケーキ屋さんとか…無い、よね?」 「……その…形は、悪いかもしれないので…」 「…ちゃん、」 さっきまでの沈んでた様子とは一変して、恥ずかしそうに勿体ぶって箱を開けようとする彼女を見て、自分の中の何かが弾けた。彼女が箱の中身を取り出すより先に、その手首を掴む。驚いてこちらを振り返ったその唇に、自分の唇を押し付ける。抵抗なんて無かった。あるはずがない。だって今僕の目の前にいる女の子は、僕のためにここにいるんだから。僕のため、だけに。 「ここにいたらいいよ」 唇をそっと離すと同時に、囁く。「もう、行きたくない学校なんか無理に行かないでさ。会いたくない人に会わないでさ」それはきっと、魔法の言葉だ。それくらい聞こえがいいはず。例え、本当は呪いの言葉だったとしても、きっと。まあるい瞳を僕に向けて、ぽかんとしてる彼女を、優しく優しくこの腕で抱きしめる。「僕がそばにいるから。何も怖くないよ。きっと、幸せだと思わない?」自分でもびっくりした。僕ってこんなにやさしい声が出せるんだ。 「…うれしい」 そんなうっとりとしたつぶやきと共に、小さな力で僕を抱きしめ返す彼女は、この世のどんないきものよりも可愛いと思った。この瞬間、きっと彼女はこちら側に堕ちてきたんだから。完全に、僕を選んでくれた。この町の他の、どんなものよりも。大丈夫、都合の悪いことは、全部ぜんぶ、この霧が隠してくれる。 僕は考えた。すべてに目隠しをしてしまえば、世界はなんて幸せな世の中になるだろう。僕は左遷なんかされてなくて?人殺しなんか起こしていなくて?彼女だって、あいつらの仲間なんかじゃなくて?生田目を殺してなんかいなくって?僕らはただただ、仲の良い幸せなカップル。どう?(きっとこの霧が、そういうことにしてくれるだろう)(ほら、だってやっぱり)(僕ら間違ってなんかいない) 「足立さん、」 「うん?なあに」 「…お誕生日、おめでとう」 抱きつく力を強くする彼女は、まるで僕しか頼れないみたいで、僕にしがみつく子どもみたいで、馬鹿みたいに愛しいんだ。さっきは盛大なバッドエンドだなんて言ったけど、本当は僕も気づいてるよ。この結末を迎えなかったら、きっと今頃、僕の傍に君はいなかったんだろう。君はきっと僕の手の届かない、明るい場所で笑っていたんだろう。今日こうやって、君は僕の元へきて、おめでとうなんて言わなかったんだろう。だから僕は今君へ、心からの「ありがとう」を言えるよ。 そして今日この時、生まれておめでとう、君の弱さ。僕がたっぷり愛してあげる。 |